Drive (2011) : A real hero

| 7 juillet 2012 | Posté par Paul Rigouste sous Cinéma, Tous les articles |

Enorme succès public et critique, le film de Nicolas Winding Refn et Ryan Gosling a ratissé large, attirant aussi bien les adeptes du cinéma de genre que du cinéma d’auteur et remplissant les multiplexes comme les cinémas d’art et essai. Comme on va le voir, cette capacité à toucher des publics apparemment aussi antagonistes s’explique sûrement en grande partie par son ambivalence qui fait de lui une sorte de « Fast and Furious d’auteur ». Mais d’un autre côté, peut-être que ces publics apparemment si différents ne le sont pas tant que ça, sensibles qu’ils seraient tous deux à une certaine représentation de la masculinité (qui n’est d’ailleurs pas sans ambiguïtés, comme on le verra).

Enorme succès public et critique, le film de Nicolas Winding Refn et Ryan Gosling a ratissé large, attirant aussi bien les adeptes du cinéma de genre que du cinéma d’auteur et remplissant les multiplexes comme les cinémas d’art et essai. Comme on va le voir, cette capacité à toucher des publics apparemment aussi antagonistes s’explique sûrement en grande partie par son ambivalence qui fait de lui une sorte de « Fast and Furious d’auteur ». Mais d’un autre côté, peut-être que ces publics apparemment si différents ne le sont pas tant que ça, sensibles qu’ils seraient tous deux à une certaine représentation de la masculinité (qui n’est d’ailleurs pas sans ambiguïtés, comme on le verra).

L’art de la distinction

Dans une interview, Nicolas Winding Refn déclarait : « Je ne pourrais pas faire autre chose qu’un film de genre »[1]. Et effectivement, Drive est un film de genre, « film de voiture » ou « film de hold-up qui tourne mal » (« heist-gone-wrong story »). Mais en même temps, on sent de la part du réalisateur la volonté de hisser son film au dessus de la masse des autres productions du genre, notamment grâce à son esthétique de film d’auteur. Drive ne veut pas être un nouveau 60 secondes chrono ou Fast and Furious, il veut être bien plus que ça. Dans cette stratégie visant à partir de la matière du « film de voiture » pour lui donner une forme qui la sublime, on reconnaît bien l’idéologie (européenne) de l’ « auteur » qui, par sa géniale individualité créatrice, transcende les genres. Cette stratégie profite autant au réalisateur (qui se distingue par là des vulgaires artisans d’Hollywood ne produisant que des « films commerciaux ») qu’à une certaine partie de son public (qui peut ainsi lire le film à un autre niveau que ne le fait la masse, et se distinguer ainsi d’elle et de son mauvais goût).

Cette volonté de distinction est particulièrement sensible dans la mise en scène de la violence et de l’action. Ici, pas de chorégraphie de la violence au ralenti, ni de scènes d’action interminables aux multiples effets pyrotechniques. Dans Drive, la violence est brutale, pure, réaliste. Elle évoque le Lynch de Lost Highway ou le Cronenberg de A History of Violence. Le réalisateur signale d’ailleurs s’être directement inspiré de la scène de l’extincteur dans Irréversible de Gaspard Noë[2], un autre « auteur ». Les scènes d’action sont quant à elles très brèves et fondées sur un refus du spectaculaire. C’est ainsi que fonctionne la scène inaugurale où, au lieu de se lancer dans une poursuite effrénée à 200 km/h dans Los Angeles avec toute la police à ses trousses, le driver préfère jouer subtilement au chat et à la souris dans les recoins de la ville. Si par ces choix le réalisateur prend le risque de décevoir une certaine partie du public fan de films de voiture mainstream, il s’assure aussi en même temps les faveurs du public plus cultivé et gagne une sélection au festival de Cannes (où Drive a d’ailleurs remporté le prix de la mise en scène).

On peut aussi voir la galerie de truands auxquels le héros est confronté dans le film comme des incarnations de ce cinéma de masse duquel le réalisateur (et le driver) vont se démarquer. En effet, tous ces minables veulent jouer les gros durs, mais ils sont au final ridiculisés par le héros, le seul vrai dur de l’histoire. Le visage boursouflé de Ron Perlman qui joue le rôle de Nino (« un juif qui se prend pour un gangster italien » selon l’acteur[3]) concentre à lui seul tout le grotesque de cette bande de pseudos-mafieux. Ces derniers passent leur temps à parler, contrairement au driver qui ne dit rien mais agit avec une redoutable efficacité. De la même manière, par son traitement de la violence, le réalisateur se distingue des films d’actions « de masse » où des acteurs aux gros bras surjouent la virilité. Ceux qui ont les plus grosses couilles ne sont pas nécessairement là où l’on croit. Ryan Gosling qualifie ainsi l’auteur français Gaspard Noë de « réalisateur poète » ayant « des putains de couilles »[4]. Et Nicolas Winding Refn explique en ces termes la manière dont il conçoit sa pratique : « Je pense que l’art est un acte de violence, et plus vous êtes engagé dans une œuvre d’art, plus vous la ressentez comme violente. Alors, bien sûr, le nombre de morts n’est pas aussi élevé dans mon film que dans beaucoup d’autres, mais peut-être que les gens confondent la violence physique avec la violence émotionnelle. Ce qui peut produire des images dans la tête du public n’est pas nécessairement là dans le film, mais c’est aussi une plus grande source de satisfaction car le film a vraiment touché et pénétré le public »[5]. Pénétrer le public comme le driver pénètre le corps du gangster avec le rideau de douche dans le film. Peut-être que l’emploi de ce vocabulaire à connotation virile n’est pas un hasard, et que la manière dont le réalisateur pense son opposition au cinéma mainstream est analogue à la confrontation du héros avec les gangsters de pacotille dans le film…

« Pénétrer », tout un programme…

Sexisme primaire

Mais si l’on débarrasse Drive de son apparence branchée et de son esthétique de film d’auteur, que reste-t-il ? L’histoire d’un héros de l’ombre affrontant d’horribles mafieux pour préserver la pureté de sa belle, histoire tragique et sexiste d’un homme qui saura se sacrifier virilement pour sauver la famille qu’il n’aura jamais. Rien de très original ni de très progressiste donc.

Le film emprunte d’ailleurs un grand nombre de ses thèmes aux deux grands genres masculins du cinéma hollywoodien classique : le film noir et le western. Au premier, la figure du détour[6] : un homme travaillant pour son propre compte se trouve entraîné, à cause d’une femme, dans une spirale infernale de laquelle il ne sortira pas indemne. Chaque acte qu’il accomplit en entraîne un autre, et cet enchaînement de conséquences qu’il ne maîtrise pas l’éloigne progressivement de son but (ici la famille nucléaire au sein de laquelle il pense pouvoir trouver le bonheur). Au second, le personnage du cow-boy solitaire et silencieux, le cure-dent dans la bouche, chevauchant virilement sa monture. La fin du film fait clairement référence au genre : il part, seul au volant de sa voiture lorsque vient le soir, laissant derrière lui la femme qu’il aime car son destin est de tracer la route sans jamais pouvoir se fixer[7].

Les figures féminines sont elles aussi conformes à des types bien reconnaissables, se ramenant à la dichotomie sexiste indémodable des mamans et des putains : les amantes de cœur que l’on épouse d’un côté, et les poupées sexys avec qui l’on couche de l’autre. Irene (Carey Mulligan) évoque la femme du western, qui attend au foyer que son cow-boy revienne, et Blanche (Christina Hendricks) est une sorte de version vulgaire de la femme fatale du film noir (le réalisateur voulait au départ une actrice porno pour jouer ce rôle[8]).

La femme fourbe matée par le héros

La première est amoureuse, passive, pure et dépendante, la deuxième est fourbe, vulgaire et impure. Des personnages féminins totalement stéréotypés et unidimensionnels donc, aux antipodes de la complexité du héros (et je ne parle même pas des femmes nues réduites à la simple fonction de spectatrices/décor de l’action masculine dans la scène du cabaret).

Des femmes nues : le décor parfait d’un film d’hommes pour les hommes

A real hero

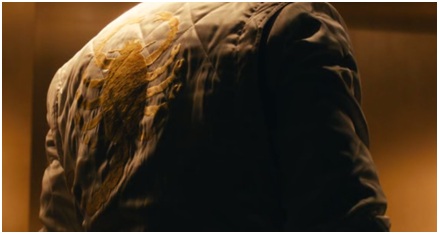

Mais Drive c’est avant tout Ryan Gosling, « l’homme le plus cool de l’année 2011 » selon Time Magazine. Ryan avec sa gueule d’ange et son corps de rêve. Ryan et ses silences qui font classe, son cure-dent qui fait classe, et son blouson scorpion qui fait classe. Tous les ingrédients sont là pour magnifier l’acteur et le faire accéder au statut de monstre sacré. Son personnage ne parle pas, il agit (comme le héros du western américain). Et de surcroît c’est un pro, un spécialiste qui exécute sans faute sa partition, à la seconde près (cf. la scène inaugurale). Lorsque les mafieux essaient de le doubler, il les retrouve et les tue un par un. Pas du genre à rigoler donc. Ce qui ne l’empêche pas de se montrer plus doux lorsqu’il passe du temps avec Irene et son fils au début du film. On aperçoit alors le prince charmant derrière l’armure du chevalier. Fidèle, il ne laisse pas tomber ses amis, mais sait aussi s’effacer humblement quand c’est nécessaire (comme lorsque Standard retrouve sa famille après sa sortie de prison).

Comme le répète la chanson de College qui ponctue le film, le driver est un véritable héros (« Real human being / and a real hero »), un super-héros même selon l’acteur et le réalisateur[9]. Mais un héros de l’ombre, condamné à l’anonymat, comme le dit la chanson de Riz Ortolani (« Oh my love / Look and see / The Sun rising from the river / Nature’s miracle once more / Will light the world / But this light / Is not for those men / Still lost in / An old black shadow »). En tant que garagiste, il reste dans l’ombre de Shannon (Bryan Cranston) qui l’emploie au noir. En tant que cascadeur, il est par définition voué à rester dans l’ombre des vedettes qu’il double. Et c’est la nuit qu’il est le plus actif, lorsqu’il accomplit anonymement des missions. Au volant de sa voiture, il se cache furtivement dans les zones d’ombres de la ville pour échapper à la police. Sa seule opportunité d’être enfin sous le feu des projecteurs en devenant pilote de course n’aura pas de suite. Et à la fin du film, cet homme sans nom s’enfonce définitivement dans la nuit dont il n’est pas parvenu à sortir. Un héros donc, mais un héros de l’ombre, ce qui le rend encore plus beau.

Drive semble donc se résumer à l’histoire d’un héros viril et solitaire, aspirant au bonheur et à la lumière, mais pris dans un engrenage pour les beaux yeux d’une femme, et obligé au final de se sacrifier pour elle. Un homme voué au malheur par le hasard des circonstances. Qui aurait pu être heureux si le destin n’en avait pas décidé autrement. Mais est-ce si clair ? Est-ce que seuls le hasard ou le destin peuvent expliquer sa perte ? A côté de ces causes extérieures, le film semble en effet avancer un autre type d’explication ancrée dans la personnalité du héros lui-même, et plus précisément dans sa virilité problématique. A partir du milieu du film, l’usage que fait celui-ci d’une violence extrême et complètement disproportionnée introduit un malaise. Toute la question est alors de savoir si ce revirement oriente véritablement le film dans une autre direction, plus critique vis-à-vis du sexisme et du virilisme qui se déployaient jusque là sans heurt.

Trouble dans le héros ?

Une scène avait déjà un peu noirci le portrait sans tâche du héros dans la première partie du film. Assis au comptoir d’un bar, le driver se fait aborder par un ancien client qui commence à se plaindre des suites d’une mission qu’il lui avait commanditée. Brusquement, le héros l’interrompt et lui dit d’un ton posé mais convaincant : « Ecoute ça : ferme là ou je te pète les dents et je te les fais avaler pour fermer ta gueule ». Parce qu’elle tranche avec l’image que l’on se faisait du personnage, la violence du propos choque le spectateur, mais n’a ici au final presque qu’un effet comique. C’est à partir de la scène du motel que les choses vont commencer à se gâter, la violence du héros devenant physique et de plus en plus sauvage. L’apogée de cette escalade est atteinte dans la fameuse scène de l’ascenseur, où le héros broie littéralement le visage de son adversaire sous ses coups de talon. Irene, choquée, recule alors lentement, dévisageant son amant devenu méconnaissable. Dès lors ils ne se reverront plus.

Le champ / contrechamp de la séparation

Cet usage complètement déréglé de la violence surprend d’autant plus que le personnage faisait preuve depuis le début du film d’une maîtrise totale de lui-même et des événements. Derrière l’homme protecteur et rassurant se cache donc un véritable psychopathe, capable de basculer à tout instant dans la violence la plus sauvage.

A partir de là, beaucoup d’aspects du personnage s’éclairent sous un nouveau jour. Les virées nocturnes au volant de sa voiture avec la musique à fond ne sont pas juste des moments de jouissance automobile. Elles sont aussi une forme de fuite, par laquelle le driver tente de s’oublier, lui et ses problèmes[10]. Loin de se résumer à de purs moments de grâce et de classe, ces passages peuvent donc aussi sembler rétrospectivement assez pathétiques. De la même manière, son silence si classe et si mystérieux n’est-il pas aussi le symptôme d’une masculinité problématique ? Incapable de verbaliser ses émotions, le héros reste la plupart du temps mutique face à celle qu’il aime. Pour leurs rendez-vous, la seule chose qu’il trouve à faire est de l’emmener tourner dans la ville au volant de son bolide. Ainsi, le héros apparaît comme un homme incapable de s’exprimer autrement qu’en affirmant sa virilité à coups de poing et d’accélérateur. La scène de l’ascenseur est sur ce point emblématique. Au ralenti, le driver attrape sa bien-aimée, l’embrasse, et défonce sans transition le visage du mafieux venu pour le tuer. Prendre femme et tuer l’ennemi, deux facettes d’une même virilité malade que le film semble ici pointer du doigt.

La virilité, un « bloc de granit sans faille »[11]

Le problème est que cette piste critique n’est qu’esquissée et au final étouffée par la logique générale du film, dont le but est plus de créer un personnage masculin mythique et viril que de se livrer à une critique de la masculinité problématique du héros.

Certes, c’est le même homme que l’on nous présente au début comme l’incarnation la classe absolue et qui finit par exploser sauvagement la tête de son ennemi au point de faire fuir définitivement celle qu’il aime. Mais les violences auxquelles il se livre sont tellement extrêmes qu’elles peuvent difficilement s’intégrer de manière cohérente à la personnalité du héros. Les deux faces de sa personnalité sont aussi éloignées que celles de Docteur Jekyll et Mister Hyde. D’un côté l’homme posé et protecteur, de l’autre le psychopathe. Du coup, il est difficile de faire le lien entre les aspects « positifs » de sa masculinité qui le définissent dans la première partie du film et les aspects « déréglés » ou « malades » de la deuxième partie. Le film tend donc à les dissocier alors qu’ils sont en réalité intimement liés. En jouant la carte de la folie, il n’invite pas le public à chercher à comprendre le lien entre les différentes facettes de la personnalité du héros. Cette dissociation permet ainsi aux spectateurs de s’identifier à ce modèle viril qu’est le héros sans que la virilité ne soit trop entachée de ses aspects problématiques.

De plus, cette violence purement irrationnelle n’est pas présentée par le film comme absolument négative. Sous un certain angle, elle contribue à magnifier le héros. C’est par exemple l’un des sens du scorpion brodé sur le blouson du driver. En effet, il est fait allusion, à un moment du film, à la fable du scorpion et de la grenouille[12]. Dans cette histoire, un scorpion demande à une grenouille de l’aider à traverser une rivière en le portant sur son dos. La grenouille refuse d’abord, de peur d’être tuée par le scorpion durant la traversée. Celui-ci lui rappelle alors qu’un tel acte ne serait pas dans son intérêt pour la bonne raison que s’il la tuait ainsi, ils mourraient noyés tous les deux. Devant cet argument, la grenouille cède, mais au beau milieu de la rivière, le scorpion la frappe de son aiguillon venimeux. Mourante, la grenouille lui demande alors pourquoi il a fait ça. A quoi il répond qu’il n’y peut rien, car c’est dans sa nature (ou son « caractère »). Le héros de Drive est semblable au scorpion de la fable, il tue de façon irrationnelle mais ne peut s’en empêcher car c’est dans sa nature (« Men will be men »…). Or, dans la fable comme dans le film, le scorpion n’est pas juste un idiot dont le comportement mène tout droit au suicide, c’est aussi un être tragique, qui possède par là une certaine grandeur. Sous-entendu : les hommes peuvent parfois se comporter comme des fous furieux, mais n’est-ce pas aussi un peu ce qui fait leur charme ? (après avoir raconté la fable, dans le film Mr. Arkadin, le personnage joué par Orson Welles propose significativement de porter un toast « au caractère ! »). Ou, en allant plus loin encore, on peut même voir dans le héros de Drive une sorte d’artiste de l’ultra-violence. C’est le point de vue du réalisateur qui déclare dans une interview : « he’s so pure in his actions, and he’s so right about it, that it can be viewed as a piece of art »[13].

Fin de la scène de l’ascenseur : le scorpion, beau et tragique

Dans le même ordre d’idées, le film entretient un rapport ambigu avec les scènes idylliques du début où le héros prend le rôle de l’amant et du père de substitution. Derrière tous ces moments, il y a l’idée selon laquelle une famille constituée seulement d’une femme et d’un enfant est forcément incomplète, sûrement parce que la femme a absolument besoin d’un mari (pour la protéger et réparer la voiture…) et le fils d’un père à imiter pour apprendre à devenir un homme. Or le film enrobe ce propos sexiste d’un jeu et d’une esthétique « kitsch » signifiant en même temps (et peut-être à un certain public) qu’il n’adhère pas vraiment au discours qu’il est en train de tenir, tout en continuant néanmoins de le tenir avec une certaine insistance. Dans le même mouvement, le film véhicule donc une conception patriarcale de la famille et la met à distance en en exagérant la représentation (exagération qui rend possible une lecture au second degré pour un certain public qui ne se laisserait pas duper comme la masse par les valeurs conservatrices glorifiées par le film).

La représentation du bonheur. Un peu trop kitsch ?

En résumé, toutes les critiques de la conception patriarcale qu’il propose de la famille et de l’idée viriliste qu’il se fait de la masculinité, le film les désamorce systématiquement. Malgré les débordements un peu gênants de sa masculinité, le driver reste donc « a real hero » comme le martèle la chanson, et les spectateurs peuvent donc tranquillement continuer de s’identifier à lui sans que le mythe ne soit trop fissuré.

Papa l’expert en mécanique répare la voiture en panne de maman

Devant la télé, Papa apprend au fiston à reconnaître le bien et le mal pendant que maman se prépare dans la salle de bain

Papa fort et protecteur porte le fils dans son lit

D’ailleurs, à la fin du film, et malgré l’épisode de l’ascenseur, Irene souffre tellement du départ de son homme qu’elle erre, perdue, jusqu’à la porte de son appartement. En choisissant de conclure la trajectoire du personnage féminin sur une telle image de profonde dépendance envers le héros, le film semble donc très bien s’accommoder au final de la virilité de ce dernier.

Finissons sur ce paradoxe de l’identification que suscite le film avec son personnage masculin principal. En effet, il y a bel et bien là un paradoxe puisque l’une des intentions du film était au départ de mettre en scène « un type un peu paumé dans la mythologie hollywoodienne, qui se prend pour un héros de fiction »[14]. C’est d’ailleurs en ce sens que Ryan Gosling invite à comprendre la scène où, pour supprimer Nino, le driver enfile son masque de cascadeur. Or étant donné que cette transformation par laquelle le héros prend l’apparence des stars auxquelles il s’identifie coïncide avec la séparation définitive avec Irene, on pourrait penser que le film désigne sa confusion identitaire avec ses icônes viriles comme problématique. Le propos serait alors de déconstruire les mécanismes par lesquels Hollywood, par sa glorification de stars masculines viriles, contribue à créer chez les spectateurs (et notamment chez les garçons) des comportements mimétiques qui participe ainsi à la reproduction de normes de virilité condamnables. L’acteur raconte ainsi comment, fasciné par Rambo dans sa jeunesse, il était arrivé à l’école avec un couteau de boucher en imitant son modèle[15]. Mais loin de critiquer en profondeur cette invitation à l’identification, le film la reproduit au contraire massivement en faisant de son personnage principal « l’homme le plus cool de l’année »… En rendant le driver aussi classe et en déconnectant cet aspect de sa personnalité de son versant problématique, Drive reconduit ainsi cela même qu’il semblait vouloir (timidement) critiquer.

Paul Rigouste

[1] http://www.lesinrocks.com/2011/10/05/cinema/nicolas-winding-refn-rencontre-avec-un-enfant-terrible-du-cinema-de-genre-118668/

[2] http://www.complex.com/pop-culture/2011/09/interview-drive-director-nicolas-winding-refn/page/2

[3] « Drive Press Kit: The A-List Cast ». FilmDistrict. 2011

[4] http://www.lesinrocks.com/2011/10/09/cinema/ryan-gosling-rencontre-avec-le-hit-boy-dhollywood-118718/

[5] “I think that art is an act of violence, and the more emotionally engaged you are in a piece of art, the more violent it feels. So, of course, the body-count is not as high in my film as it is in many other movies, but maybe what people are confusing is the physical violence with the emotional violence in the movie. So that can give you, the audience member, images in your head that aren’t necessarily there in the film, but it’s also much more satisfying because then the film has really touched and penetrated you. If that’s the case, then I’ve done my job with Drive; I want people to see it and leave feeling that kind of emotional impact” (http://www.complex.com/pop-culture/2011/09/interview-drive-director-nicolas-winding-refn/page/2)

[6] Cf. Richard Dyer, « Homosexualité et film noir », traduit par Noël Burch dans Revoir Hollywood (éd. L’Harmattan)

[7] Cf. par exemple My Darling Clementine de John Ford

[8] http://www.avclub.com/articles/nicolas-winding-refn%2C61788/

[9] Cf. http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/05/22/cannes-q-and-a-driving-in-a-noir-l-a/, et http://www.lesinrocks.com/2011/10/05/cinema/nicolas-winding-refn-rencontre-avec-un-enfant-terrible-du-cinema-de-genre-118668/

[10] http://www.rottentomatoes.com/m/drive_2011/news/1923553/ryan_gosling_on_drive_this_is_my_superhero_movie/

[11] Je reprends ici le titre de l’article acritique (du moins sur cet aspect) que les Inrockuptibles ont consacré au film (http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/drive-un-bloc-de-granit-sans-faille/)

[12] http://en.wikipedia.org/wiki/The_Scorpion_and_the_Frog

[13] http://www.complex.com/pop-culture/2011/09/interview-drive-director-nicolas-winding-refn/page/2

[14] http://www.lesinrocks.com/2011/10/09/cinema/ryan-gosling-rencontre-avec-le-hit-boy-dhollywood-118718/

[15] http://www.lesinrocks.com/2011/10/09/cinema/ryan-gosling-rencontre-avec-le-hit-boy-dhollywood-118718/

Autres articles en lien :

- Snowpiercer (2013) : Ces « queutards » de révoltés

- Jack Reacher (2012) : plus phallocrate que moi, tu meurs

- Moi, moche et méchant 2 : Papa a raison

Personnellement, je n’ai pas été du tout touchée par l' »esthétique » du film (relative), ni par son « originalité »… Comme vous le relevez bien, on retrouve effectivement tous les clichés habituels du film de voitures réservés aux hommes, et le héros est au final si creux et vide qu’il ne parle même pas… Évidemment parler pour ne rien dire n’est pas mieux, mais faire semblant de donner de la profondeur à son personnage en le rendant mutique n’est pas spécialement une bonne stratégie lorsque ces seuls actes se réduisent à défoncer de façon totalement brutale et inattendue ses adversaires… Au delà de ce portrait affligeant d’un héros à la limite de la déficience mentale, ce qui m’a le plus écoeurée étaient les figures féminines… Absolument rien pour décoller du vieux cliché archaïque de la femme faible et insipide ou de la séductrice putain bonne à étrangler… Des vêtements qu’on leur attribue, à leur attitude et à la pauvreté des dialogues… Franchement j’ai trouvé ce film complètement minable et je n’ai VRAIMENT pas compris ce qui a pu susciter tant de succès… Limite, j’ai tendance à me dire que les gros navets au budget décadent et aux messages sexistes ont au moins l’attrait de faire dans le spectaculaire… Si je les regarde c’est pour débrancher mon cerveau et regarder de jolis effets spéciaux et je sais à quoi m’attendre…

Bon, j’aurais dit qu’il s’agit d’un film sur la VITESSE, celui qui la maîtrise, notre héros super cool, se distingue par son flegme et par sa lenteur. Ceux qui veulent aller vite ( les maffieux )sont assez lents et ne survivent pas. Il doit, d’autre part, se dépêcher de récupérer l’argent pour sauver la petite famille. Les scènes et les personnages du film sont si clichés et attendus, un romantisme dégoulinant, qu’il me paraît difficile d’y voir la prise en compte d’une crise du genre masculin. Le sujet est plutôt évité. Les contradictions dans le comportement du driver sont elles de nature à révéler une crise du genre masculin? J’en doute…Il faudrait plus d’éléments dans le film. Je pense alors à MAD MEN Cela dit ce personnage n’a pas de mémoire, il est une surface avec rien derriére..Un film révèlateut d’une société en panne, alors qu’on s’attendait à ce que la voiture illustre l’american way of life, au final , il conduit pour conduire…

Sinon, dans quel film de david LYNCH trouve t’on un jeune garagiste qui révise la voiture de mafieux…La course pousuite finit par le tabassage en règle d’un chauffeur mal avisé qui se trouvait sur leur trajet? Ce serait la revanche de l’apprenti garagiste ou sorcier…

Il me semble que le principal problème de ce « western » moderne, un peu à côté des considérations sexistes qui semblent influencer l’ensemble des critiques de ce site, est le point de vue général du récit sur la violence.

Le film, tout bonnement, cautionne du début à la fin l’usage de la violence la plus extrême.

Quand dans un film noir de l’époque classique, on cherchait à montrer la spirale infernale, le piège de la violence qui engendre la violence ou bien quand dans nombre de westerns classiques la violence n’était utilisée qu’en dernier recours, parce qu’elle restait le seul moyen de faire régner l’ordre, ici la violence est naturelle, normale, effectivement aussi vite oubliée qu’elle a été brutale et barbare…

Le monde décrit est un monde sans police, sans justice, sans fuite possible. Exactement comme cette époque fantasmée du Far West ( où l’ordre, la justice, la police n’ont jamais été absents – revoyez les John Ford par exemple.) La violence ( en plus de l’esthétique branchée, cool, désabusée qui lui est accolée ) est ici décrite comme absolument nécessaire: le seul et unique moyen de survivre.

Ainsi le trajet du « héros » est exemplaire. Certainement d’une stupidité crasse, dont le vocabulaire ne doit pas être supérieur à celui d’un môme de 7 ans, notre héros ne réfléchit pas, ne parle pas. Il agit. Et le fait qu’il réussisse à « sauver » cette famille qui n’est pas la sienne par ses actes d’une violence inouïe est une justification en soi. Une fin qui justifie les moyens.

Sur le plan idéologique donc… à vomir.

Merci merci c’est tout ce que je voulais dire sur ce film.

MERCI

Je vous suggère de regarder votre télévision calée sur un émetteur hors service ou bien de contempler un monochrome (blanc de préférence), peut être y trouveriez-vous des allusions sexistes!

Je pense qu’un film contraint de suivre vos exigences, serait incroyablement lisse et ennuyeux.

Vous semblez vouloir intellectualiser tout ce qui passe près de vos yeux, bien que je reconnaisse être de votre avis sur certaines parties de vos articles.

L’histoire et les récits historiques ne retiennent que les antihéros, car les faiseurs d’histoires et les spectateurs sont souvent plus obsédés par les méchants que par les gentils.

Vous ne faites qu’enfoncer des portes qui n’ont pas de serrures.

Sans offenses.

Bonne continuation.

PS: une critique de Brazil pourrait être cool.

J’ai regardé ce film il y a quelques temps et je suis tout à fait d’accord avec votre article. Déjà, j’ai failli abandonner au bout d’une demie heure parce que qu’est-ce que c’est lent ! En fait, je me suis juste ennuyée pendant ce film…

Les scènes d’ultra-violence (« t’as plus de tête maintenant ! ») sont juste horribles et pas nécessaires. Il y a des scènes inutiles, comme celle où on nous montre que le « héros » est cascadeur dans des films. Et effectivement, la voisine est niaise, n’a aucune personnalité, ne sert à rien sinon à mettre le héros dans la merde. Pendant toute la première moitié du film, je me suis demandée ce qu’elle faisait dans la vie, parce que les protagonistes ne parlent tellement pas qu’on ne sait en fait rien sur elleux.

Bref, la morale de l’histoire pue, si tant est qu’il y ait une.