Comme à son habitude, la critique française autorisée a totalement ignoré la dimension politique de ce blockbuster sorti l’an dernier sur nos écrans. Télérama n’y voit qu’un « gloubiboulga d’action comme les autres » puisque, de toute façon, « une superproduction avec Tom Cruise ne doit pas être un film de SF original »[1]. De leur côté, Libération et Les Inrocks vident le film de son sens politique en se réfugiant dans des abstractions parfois à la limite du compréhensible, et qui réduisent finalement Oblivion à une fable « sur la mémoire » (ça c’est du concret…)[2]. Les Cahiers du cinéma n’ont quant à eux même pas daigné consacrer une ligne à ce blockbuster piloté par un vulgaire technicien spécialisé dans les effets spéciaux, trop occupés qu’ils étaient à confectionner un énième dossier à la gloire de ce temple de l’auteurisme qu’est le festival de Cannes. Or il me semble pourtant que ce film mérite un peu plus d’intérêt que cela, en particulier d’un point de vue politique.

J’essaierai de montrer ici que si ce film a le mérite de tenir une position assez clairement anti-impérialiste, celle-ci prend place à l’intérieur d’un dispositif profondément misogyne et masculiniste, articulé à une peur de la modernité technologique. J’essaierai aussi de montrer en quoi ce film est symptomatique de certaines des inquiétudes relatives à l’utilisation exponentielle des drones par l’armée américaine, en m’appuyant sur les analyses de Grégoire Chamayou dans son livre Théorie du drone.

C’était pas ma guerre

Oblivion nous fait d’emblée adopter le point de vue du personnage principal, Jack Harper (Tom Cruise). C’est lui qui nous explique en voix-off les événements qui ont mené à la destruction quasi-totale de tout ce qui peuplait la surface de la Terre :

« 14 mars 2077. (…) Ça fait un demi-siècle que les charognards ont détruit notre lune. Forcés de quitter leur planète mourante, ils sont venus s’emparer de la nôtre. Sans la lune, la Terre a connu le chaos. Les séismes ont tout détruit en quelques heures. Les tsunamis ont balayé ce qui restait. Puis, ce fut l’invasion. On a fait ce qu’on devait faire. On a sorti l’arsenal nucléaire. On a gagné la guerre, mais perdu la planète. Elle était contaminée. Presque complètement inhabitable. Ce qui restait de l’humanité a dû quitter la Terre. On a construit le Tet, notre centre de contrôle de mission. Une station spatiale temporaire avant la migration vers Titan, la plus grande lune de Saturne. Tout le monde est là-bas maintenant. Presque tout le monde. Jusqu’à la fin de notre mission, Vika et moi faisons notre travail. On protège les hydroforeuses, qui convertissent l’eau de mer de la Terre en énergie de fusion pour la colonie. La survie de l’humanité en dépend. Ce qu’il reste de l’armée des charognards perturbe encore les opérations. Ils attaquent nos drones la nuit et essaient de me tuer le jour. Ils veulent encore se battre, mais j’ignore pourquoi. Le centre de contrôle dit qu’on fait du bon travail. Qu’on est une équipe efficace. Vika est mon agente des communications. Elle garde un œil sur moi. Je m’occupe de l’entretien des drones. Les drones surveillent tout. »

Visiblement rien de très original donc. Juste une énième version du scénario où les Etats-Unis se fantasment attaqués par une puissance extérieure menaçante (les « charognards »), qui les oblige à sortir la grosse artillerie (ici le nucléaire) pour défendre-le-monde-libre-contre-les-barbares-venus-d’ailleurs. Avec en prime la mention des drones comme derniers remparts contre le chaos, on peut légitimement s’attendre à un beau pamphlet impérialiste et militariste. Or Oblivion s’avère au contraire assez critique sur la politique extérieure états-unienne et la multiplication exponentielle des drones dans l’armée.

Alors que d’autres films auraient conféré automatiquement à la parole du héros blanc américain une valeur de vérité objective, Oblivion va à l’inverse s’attacher à montrer que cette vision des événements est totalement biaisée et a pour unique fonction de justifier une politique impérialiste-colonialiste basée sur l’extermination des populations, le pillage des ressources et l’appropriation des territoires. En ce sens, le film pointe clairement du doigt l’impérialisme économique et militaire américains, ainsi que le changement de paradigme qui s’est opéré dans le domaine de la stratégie militaire.

Comme l’explique Grégoire Chamayou, le paradigme militaire dominant jusqu’à la fin des années 2000 était celui de la « contre-insurrection », au sein duquel l’arme aérienne était marginalisée. En effet, la stratégie « contre-insurrectionnelle » cherche avant tout à gagner la population pour que l’ennemi se trouve isolé, ce qui nécessite d’être présent sur le terrain. L’idée est d’éviter d’attiser la haine des populations locales, ce que produisent inévitablement les bombardements aériens. Or ce paradigme stratégique (qu’il faut bien entendu distinguer de la réalité des pratiques militaires états-unienne) a été récemment détrôné par un autre : le « paradigme anti-terroriste », dont le drone est l’arme par excellence. Chamayou explique ce qui distingue ces deux paradigmes :

Alors que la contre-insurrection est essentiellement politico-militaire, l’anti-terrorisme est fondamentalement policiaro-sécuritaire. Cette divergence d’orientation fondamentale se traduit par plusieurs autres traits distinctifs.

Différence d’abord dans la façon de concevoir l’ennemi. Là où le premier paradigme considère les insurgés comme étant les « représentants de revendications plus profondes au sein de la société », dont il faut s’efforcer, pour les combattre, de saisir la raison d’être, le second, en les étiquetant comme « terroristes », les conçoit avant tout comme des « individus aberrants », des personnalités dangereuses, si ce n’est comme de simple fous, ou de pures incarnations du mal. (…)

Là où la stratégie contre-insurrectionnelle implique, outre la force brute, compromis, action diplomatique, pressions et accords sous la contrainte, l’antiterrorisme exclut tout traitement politique du conflit. « On ne négocie pas avec des terroristes » est le mot d’ordre d’une pensée radicalement a-stratégique.

La chasse à l’homme dronisée représente le triomphe, à la fois pratique et doctrinal, de l’anti-terrorisme sur la contre-insurrection. Dans cette logique, on décompte les morts. La liste des trophées de chasse se substitue à l’évaluation stratégique des effets politiques de la violence armée[3].

Avec son armée de drones qui sillonnent le ciel à la recherche de « charognards » à exterminer, Oblivion met en scène cette victoire du paradigme anti-terroriste sur le paradigme contre-insurrectionnel. Et pour le critiquer, il opère un déplacement de point de vue, qui nous fait passer avec le personnage principal du camp impérialiste au camp des insurgé-e-s. Du point de vue de ces derniers, les drones apparaissent alors pour ce qu’ils sont : les « armes d’un terrorisme d’Etat »[4].

Mais revenons à notre héros américain, Jack Harper. Dès le début, le récit qu’il fait de l’histoire du conflit entre terriens et charognards est empreint de doutes. Contrairement à sa partenaire, il sent bien que tout n’est pas clair et qu’il lui manque des éléments pour comprendre les enjeux réels du conflit auquel il participe (« Elle ne se pose pas les mêmes questions que moi. Elle n’a pas les mêmes doutes que moi »). Les intentions de l’ennemi continuent de lui paraître obscures (« Ils veulent encore se battre, mais j’ignore pourquoi »). Un dernier indice qui nous met déjà la puce à l’oreille est la mention par le héros d’une « suppression obligatoire des souvenirs » il y a cinq ans de cela (le titre « Oblivion » signifie « oubli » en anglais[5]). Le film nous indique donc d’entrée de jeu que la « version officielle » des événements est loin d’être à l’abri de tout soupçon, en ce qu’elle « oublie » très probablement des informations essentielles.

Même s’il se pose quelques questions, Jack n’en continue pas moins à faire son boulot. La séquence introductive insiste ainsi sur la routine dans laquelle est pris le héros. Si ses rêves de la nuit l’ont un peu déstabilisé, sa mission de soldat le remet rapidement sur les rails : prendre sa douche, boire un petit café, enfiler son uniforme, charger son arme, prendre les commandes de son vaisseau de combat. La musique répétitive et cyclique redouble cette impression de routine, qui permet au héros d’arrêter de penser, de continuer à remplir sa fonction sans réfléchir aux conséquences de ses actes et à sa place dans un conflit dont il ne comprend pas les enjeux.

Jack le hamster

Jack le hamster

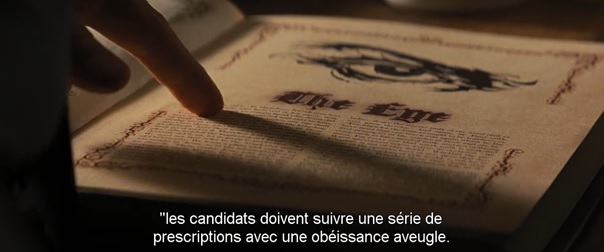

Tout l’enjeu pour Jack pendant la plus grande partie du film sera de prendre conscience qu’il est au service de la puissance impérialiste et non du côté de la résistance, contrairement à ce qu’il croyait. Les moments clés de cette prise de conscience sont à chaque fois très symboliques. Il y a d’abord sa découverte d’un livre dans les ruines d’une bibliothèque. Certes, l’ouvrage en question est loin d’être un sommet de pacifisme (du moins les lignes qui en sont citées[6]), mais il permet en tout cas au héros de prendre du recul par rapport à la guerre à laquelle il participe en se donnant le temps de la réflexion.

Tom Cruise sur le point d’ouvrir un livre, on nage en pleine science-fiction…

Tom Cruise sur le point d’ouvrir un livre, on nage en pleine science-fiction…

Le chef des résistants lui confiera d’ailleurs plus tard que c’est lorsqu’il l’a vu se saisir du livre qu’il a commencé à croire en lui. Méditer sur quelques-unes de ses lignes permettra au héros de conquérir sa liberté en changeant de camp pour lutter contre le véritable envahisseur, le Tet. Il fera d’ailleurs explicitement référence au livre lors de son héroïque sacrifice final. Même si, comme on le verra plus bas, cette référence prend place dans un dispositif à la fois viriliste et profondément misogyne, reste que le symbole du livre demeure assez parlant lorsqu’il s’agit de dénoncer l’abrutissement idéologique du soldat.

Un autre moment clé de la prise de conscience du héros est celui où il assiste impuissant à l’exécution de plusieurs humains par les drones dont il assure la maintenance. Alors qu’il ne vivait jusqu’ici la guerre qu’à distance en se contentant principalement d’entretenir les drones, le soldat est mis en face de la réalité concrète du crime de masse auquel il participe. Le film se révèle ainsi plutôt critique envers l’introduction de ces nouvelles technologies dans l’armée, pointant le risque de déréalisation et de distanciation des opérateurs de drones vis-à-vis des meurtres qu’ils perpétuent[7].

Les drones étaient déjà apparus comme des armes menaçantes dans des scènes précédentes (notamment celle où l’un d’entre eux manque de peu d’abattre un chien, que Jack sauve in extremis[8]). Mais c’est seulement après avoir vu de ses propres yeux les drones massacrer ses semblables que le héros se positionne explicitement contre eux et contre les intérêts qu’ils servent : pour les empêcher de pulvériser le corps de la dernière survivante, il s’interpose alors entre la machine de guerre et sa victime.

Alors qu’il ne faisait qu’un avec sa fonction de soldat, Jack s’en dissocie donc progressivement. Dans cette scène, c’était vis-à-vis de ses propres armes (les drones) qu’il ressentait un sentiment d’aliénation. L’étape suivante sera franchie lorsqu’il aura à se battre contre lui-même, au sens métaphorique et littéral. En effet, Jack découvrira au fur et à mesure qu’il n’est qu’un clone parmi d’autres, produits en chaîne par le Tet pour assurer la surveillance du territoire occupé. Dans ce combat, c’est donc contre sa condition de clone obéissant que le soldat lutte, c’est-à-dire contre sa propre aliénation. Certain-e-s trouveront peut-être la métaphore un peu trop grossière. Personnellement, je la trouve surtout très efficace.

Tom VS Tom. Mais que fait Jerry ?

Tom VS Tom. Mais que fait Jerry ?

Tout ce propos est appuyé par une insistance sur les numéros figurants sur les uniformes du héros et de ses clones (numéros qui les rapprochent des drones et des hydroforeuses qu’ils entretiennent). Là encore, le film pointe du doigt le formatage que l’armée fait subir aux militaires, les réduisant à de simples numéros, des pions que l’on ne considère pas comme des individus libres et auxquels on interdit de se comporter comme tel. En effet, Jack « est censé ne pas poser de questions et obéir aux ordres sans hésitation. Il est exigé de lui et de sa coéquipière qu’illes se concentrent sur leur mission spécifique – toute curiosité vis-à-vis des enjeux plus globaux du conflit est fortement découragée »[9].

Cette idée est peut-être résumée par une réplique que prononce Jack suite à sa prise de conscience. A Malcolm qui qualifie le drone d’ « arme », il rétorque : « Non, c’est juste une machine, l’arme c’est moi ». En concevant le drone comme rien de plus qu’une « machine », Jack le déresponsabilise des crimes qu’il commet, et se reconnaît (en tant que militaire) comme le seul responsable. Et dans le même mouvement, il reconnaît n’avoir été qu’une « arme » servant aveuglément les intérêts du camp impérialiste. Si le film présente donc les drones armés sous un jour terrifiant, il semble également vouloir rappeler que la racine du problème ne réside peut-être pas tant dans les innovations technologiques en soi que dans le « facteur humain » (à savoir les militaires comme individus hétéronomes obéissants aux ordres de la hiérarchie comme de simples armes aux mains des puissants).

Significativement, c’est en rencontrant ceux qu’il croyait être ses ennemis et en écoutant leur point de vue que Jack va définitivement s’émanciper de sa condition aliénée. Significativement, les représentations que le film donne des « charognards » empruntent à l’imaginaire colonialiste/impéraliste états-unien. On en voit par exemple un observer les pleines de ce Far West qu’est devenue la terre, caché derrière un rocher et attifé de plumes. Ou encore, dans la scène de la bibliothèque, ils ne sont qu’une multitude invisible, tapie dans l’ombre, dont on ne sait jamais quand elle va frapper. Il me semble que ces images évoquent respectivement les indiens d’Amériques et les combattants vietnamiens, c’est-à-dire deux figures qui ont été constituées par les États-Unis comme des « Autres » à exterminer, lors de massacres qui apparaissent aujourd’hui injustifiables.

Dans le même esprit, ce n’est peut-être pas non plus un hasard que le leader des « charognards », donc de la résistance à l’ennemi impérialiste, soit incarné par un Noir américain, en l’occurrence Morgan Freeman. C’est en écoutant la voix de ce dernier, ainsi que celle de sa (véritable) femme, que l’homme blanc parviendra à prendre conscience de ce à quoi il participe et à se retourner contre la puissance impérialiste qui l’a aliénée (au sens littéral du terme, puisque l’on apprendra que Jack Harper était à la base un terrien, que les envahisseurs ont capturé, reformaté et cloné pour en faire leur soldat). Néanmoins, le film est loin d’être un monument de progressisme à ce niveau, puisque la femme et le Noir sont aussi posé-e-s dans le film comme profondément dépendants de l’homme blanc. La première est constamment réduite à l’état de potiche pour laquelle l’homme se sacrifie virilement à la fin, et son seul horizon dans le film est d’être la femme du héros et la mère de son enfant. Tandis que le second a absolument besoin du héros blanc pour gagner la guerre contre l’ennemi impérialiste (ben oui, les dominé-e-s ne peuvent pas s’émanciper tou-te-s seul-e-s, illes ont absolument besoin que des gentils dominants les aident, c’est bien connu…). En ce sens, le film mobilise le trope raciste-colonialiste du « sauveur blanc » [10] (que l’on rencontre encore régulièrement au cinéma, dans des films tels qu’Avatar ou Atlantide l’empire perdu, pour ne citer que deux films analysés sur ce site).

Heureusement que t’es revenu, parce qu’on sait pas comment on s’en serait sorti sans un homme blanc pour nous commander…

Heureusement que t’es revenu, parce qu’on sait pas comment on s’en serait sorti sans un homme blanc pour nous commander…

Le film a néanmoins le mérite de présenter en même temps le « sauveur blanc » comme le responsable de l’oppression des peuples colonisés. Il montre ainsi le héros blanc prendre difficilement conscience de la domination qu’il exerçait avant de se ranger du côté des dominé-e-s, et s’éliminer en même temps que la puissance colonisatrice (ce qui peut être vu comme le symbole de sa complicité avec cette même puissance). Reste que le film fait une distinction entre la « méchante dominante » (Le Tet/La Femme, à la tête de l’armée impérialiste) et le « bon dominant » (Jack, qui était aliénée par la première, ce qui le dédouane partiellement de ses actes). Ainsi, par le schéma qu’il mobilise, le film reconduit en partie la domination impérialiste/colonialiste qu’il cherche à critiquer.

Malgré ce point regrettable, il est tout de même assez jouissif de voir représenté de manière aussi explicite le pillage des ressources planétaires par une puissance impérialiste profitant de sa supériorité technologique et militaire pour servir ses intérêts économiques dans le mépris des populations qu’elle envahit.

Que c’est bon d’être Américain…

Que c’est bon d’être Américain…

Malheureusement, cette dimension relativement anti-impérialiste et « anti-drones » du scénario s’articule intimement à un propos profondément misogyne et masculiniste.

Vika VS Julia

Jack Harper est tout d’abord présenté comme un homme dont la masculinité est menacée par les femmes, qui le dominent aussi bien dans la sphère domestique que professionnelle (les deux étant d’ailleurs intimement liées, puisque Vika est à la fois sa femme et sa coéquipière de mission). Comme il le dit lui-même au début : « Vika est mon agente des communications. Elle garde un œil sur moi ». Ainsi, lorsqu’il part travailler pendant la journée, Jack est perpétuellement surveillé par sa femme, qui assure le lien avec leur supérieure hiérarchique, une autre femme nommée Sally.

Vika correspond au stéréotype misogyne de l’épouse ennuyeuse et étouffante. Elle assomme Jack de ses recommandations (« sois prudent », « fais attention », etc.) alors que celui-ci cherche au contraire un peu d’aventure et d’excitation dans ses missions pour échapper à la routine de son couple et éprouver un peu sa virilité.

Frustré de ne pas pouvoir se retrouver avec d’autres potes, entre mecs, pour vivre des moments de compagnonnage masculin loin des femmes, Jack s’invente même un ami imaginaire : Bob. Avec cette petite figurine collée sur son tableau de bord, le héros simule une relation virile entre buddies.

Que reste-t-il de mes buddies ?

Que reste-t-il de mes buddies ?

Dès qu’il le peut, le héros se soustrait au regard de sa femme pour retrouver son jardin secret : une cabane qu’il a construite de ses mains dans ce qui est apparemment l’un des derniers oasis de nature ayant survécu aux cataclysmes qui ont ravagé la Terre. C’est ici que Jack vient se ressourcer, loin des femmes et de leur emprise. En tenue décontractée, il peut tranquillement écouter ses vieux vinyles, jouer au basket, ou faire la sieste au bord de l’eau.

On est quand même mieux sans les femmes, hein Jack ?

On est quand même mieux sans les femmes, hein Jack ?

Ce paradis s’oppose en tous points au foyer conjugal dominé par Vika, et que le film dépeint comme lieu aseptisé, à l’architecture lisse et froide. Lorsque Jack essaiera d’y amener un peu de vie en offrant une fleur à sa femme, celle-ci la jettera immédiatement par la fenêtre en lui sermonnant que la présence de plantes est contraire au règlement. Le film présente ainsi clairement Vika comme un obstacle à l’épanouissement de Jack, qui aspire à vivre libre et au contact de la nature.

Alors que le héros cherche à s’émanciper de sa condition en élucidant les enjeux du conflit dont il est partie prenante, Vika reste au contraire engluée dans son ignorance, à laquelle elle semble aspirer. Cette asymétrie est posée dès le début par le héros : « Victoria et moi avons été jumelés. Dans deux semaines, notre mission ici sera terminée, et nous rejoindrons les autres. Mais les questions que je me pose, elle ne se les pose pas. Les doutes que j’ai, elle ne les a pas (…). Vika a hâte de partir. Moi, je n’en suis pas sûr. Je ne peux arrêter de penser que la Terre, malgré tout ce qui s’est passé… La Terre, c’est encore chez moi ». Même quand Jack aura découvert la vérité et viendra calmement lui expliquer, elle ne voudra pas écouter. C’est pas possible d’être aussi bornée…

La « crise d’hystérie » de la pauvre femme aliénée

La « crise d’hystérie » de la pauvre femme aliénée

Loin de se satisfaire de son propre abrutissement, Vika tire également Jack vers le bas. On la voit par exemple l’interrompre alors qu’il est en train de lire le vieux livre qu’il a trouvé dans les ruines de la bibliothèque, et l’on comprend que ce n’est que dans sa cabane secrète que le héros peut lire et réfléchir en paix (puisque c’est là-bas qu’il conserve ses livres). De même, lorsqu’il lui parle de ses doutes concernant les motivations des charognards, elle détourne immédiatement son attention grâce à ses « charmes féminins » en l’invitant à faire l’amour dans la piscine.

Cette scène ne se limite pas à présenter la femme comme un corps désirable dont le héros doit se détourner pour pouvoir retrouver le contrôle de sa vie. Elle met également en garde contre les dangers d’une sexualité dans laquelle les femmes auraient trop de pouvoir. En effet, c’est Vika clairement qui prend l’initiative ici, en attirant Jack dehors, puis en le faisant tomber dans la piscine. L’homme n’est donc pas seulement dominé dans son boulot et dans son foyer, mais aussi dans son lit. Cette représentation de la sexualité féminine active comme menaçante s’intègre ainsi parfaitement dans tout ce dispositif masculiniste mobilisé par le film, pour lequel l’homme doit fuir les femmes et le foyer pour retrouver le contact avec son « essence masculine brimée » dans un univers plus proche de « la nature ». Il suffit de repenser à la fin des Valseuses de Bertrand Blier (ce docteur es misogynie) pour voir à quel point ce thème est un classique du discours masculiniste. Heureux de se retrouver entre eux et loin des femmes, les deux héros incarnés par Depardieu et Dewaere déclaraient en effet à la fin du film : « On est pas bien ? Paisibles, à la fraîche, décontractés du gland. On bandera quand on aura envie de bander »[11]… Comme on l’a vu, Jack Harper aurait lui aussi bien envie de pouvoir se reposer paisiblement à la fraîche au bord de l’eau, et de bander uniquement quand il a envie de bander. Pour lui aussi, Le bonheur est dans le pré…

Significativement, sa « vraie femme », Julia, est beaucoup plus soumise que Vika (dans sa relation avec Jack en général et, on imagine, dans le lit aussi). Alors qu’il a été marié de force à la seconde, c’est lui qui avait l’initiative dans sa relation avec la première. En effet, le souvenir qui ne cesse de le hanter est précisément celui de sa demande en mariage. Encore émue, Julia lui rappelle ce moment fondateur de leur couple : « Jack, on était ici. Tu m’as demandé de te rejoindre. Tu m’as emmenée au sommet du monde. Je voyais que tu étais nerveux ce jour-là. Ça s’est passé juste ici, Jack. Tu as dit : « Regarde là-dedans. Je vais te montrer l’avenir » ». Cet « avenir » qu’il lui a montré à travers l’objectif de la longue vue n’était rien d’autre que la bague qu’il allait lui passer au doigt. Car évidemment que Julia a dit « oui » (quelle femme normalement constituée pourrait ne pas vouloir se marier avec Tom Cruise…). A l’époque, c’était donc Jack qui menait la danse avec les femmes (« jvais te montrer ton avenir poupée : ton avenir, c’est d’être ma femme »). Rien à voir donc avec le Jack dominé par Vika et obligé de fuir pour retrouver un peu de liberté.

« Rendez-vous au pied de l’Empire State Building. Tu vas voir ce que c’est qu’une grosse tour »[12]

« Rendez-vous au pied de l’Empire State Building. Tu vas voir ce que c’est qu’une grosse tour »[12]

« J’ai ressorti mes lunettes de Top Gun t’as vu ». Bonus virilité : +3

« J’ai ressorti mes lunettes de Top Gun t’as vu ». Bonus virilité : +3  « Où t’es papa où t’es ? Je te trouve pas, je suis perdue » (elle met un peu de temps à réaliser qu’il s’est caché derrière ses lunettes)

« Où t’es papa où t’es ? Je te trouve pas, je suis perdue » (elle met un peu de temps à réaliser qu’il s’est caché derrière ses lunettes)

« Viens-là femme. Tu crois quand même pas que je vais bouger un seul de mes orteils de Tom Cruise pour toi… »

« Viens-là femme. Tu crois quand même pas que je vais bouger un seul de mes orteils de Tom Cruise pour toi… »

« Allez, donne-moi la main et suis-moi, je vais t’emmener au sommet du monde… »

« Allez, donne-moi la main et suis-moi, je vais t’emmener au sommet du monde… »

« Regarde là-dedans bébé, je vais te montrer ton futur »

« Regarde là-dedans bébé, je vais te montrer ton futur »

« Oh mon amour, laisse-moi exprimer mes émotions de femme en enlaçant ton corps musclé et impassible d’homme viril ».

« Oh mon amour, laisse-moi exprimer mes émotions de femme en enlaçant ton corps musclé et impassible d’homme viril ».

Le film oppose donc la mauvaise féminité incarnée par Vika à la bonne féminité incarnée par Julia. Cette dernière est posée comme soumise à l’homme et totalement dépendante de lui. Elle est d’ailleurs introduite dans le film comme une « damoiselle en détresse »[13], belle au bois dormant dans son cercueil, sauvée grâce à un acte héroïque de son chevalier, qui s’interpose courageusement entre son corps fragile et cette machine à tuer qu’est le drone. Jack la sauvera à nouveau lorsqu’elle sera blessée par une balle perdue, et se sacrifiera aussi pour elle à la fin en allant se faire exploser dans le Tet, en la remettant préalablement dans son cercueil… Entretemps, elle se fera également sauver de la mort par un autre homme (Sykes, qui tue un drone avant qu’il ne la tue). Bref…

« Fuck you, Sally »

Comme je l’ai annoncé, ce n’est pas que dans son couple que Jack est opprimé par une femme, mais aussi dans son boulot. Il est en effet constamment surveillé par Vika, qui semble ne rien faire d’autre de la journée que contrôler le moindre de ses mouvements et en rendre compte à Sally, leur supérieure hiérarchique. Devant son immense écran, elle évoque la figure d’un « big brother » omniscient.

Big Sister is watching you

Big Sister is watching you

Mais la figure féminine la plus terrifiante est sans doute Sally, qui ne semble être au début que la responsable de l’équipe formée par Jack et Vika, mais qui s’avère au final n’être rien moins que la voix du Tet (= la voix de l’Ennemi). Lorsqu’il aperçoit au loin l’immense vaisseau, Jack lâche un « bonjour patron » derrière lequel on perçoit une certaine amertume…

Si Jack l’a amer, c’est parce qu’il se situe tout en bas de la hiérarchie et se voit donc obligé d’obéir à des femmes. En faisant de Sally la voix du Tet, le film présente le pouvoir féminin comme une menace pour les hommes. Logiquement, Jack ne pourra s’émanciper qu’en renversant ce matriarcat opprimant. C’est le sens de cette expédition finale où le héros va se jeter dans la gueule du loup pour mieux le faire exploser de l’intérieur. Comme par hasard, c’est entre potes et dans une ambiance de compagnonnage viril (« on a pas peur de la mort nous, parce qu’on est des gros durs ») que ce sacrifice héroïque est accompli.

« Comment un homme peut-il mieux mourir … qu’avec son pote et les couilles en avant »

« Comment un homme peut-il mieux mourir … qu’avec son pote et les couilles en avant »

Alors qu’il devait amener le corps de Julia au Tet, Jack a renvoyé la petite à la maison (sans lui dire bien sûr) pour la remplacer par Malcolm, le chef de la résistance. Loin d’être anecdotique, ce détail met en évidence que l’enjeu ici n’est pas seulement la destruction de la menace impérialiste par les résistants, mais également la destruction de la menace féminine par les hommes. Les deux comparses porteront ensemble le coup fatal en tenant tous les deux le détonateur, unis dans cet acte héroïque de résistance face au matriarcat. Au Tet qui lui affirme : « Je t’ai créé Jack, je suis ton Dieu », le héros lâche un ultime « Fuck you, Sally », qui résume à lui seul toute la misogynie du film.

Grâce à un flashback, on comprend que Sally était la supérieure hiérarchique de Jack au moment où celui-ci a été emprisonné par le Tet pour être cloné. Le matriarcat incarné par le Tet n’est donc pas une puissance extérieure qui serait venu soumettre les Terriens, mais un mal qui rongeait déjà notre civilisation. Lors de sa prise de pouvoir, le Tet n’a fait que reproduire la configuration qui existait déjà au sein de l’équipe de la NASA, où Jack faisait équipe avec une femme sous le contrôle d’une autre femme. Reproduite à l’infini et étendue à la Terre toute entière, cette présence de femmes à des postes de responsabilité se révèle pour ce qu’elle est : un véritable cauchemar. Le film parachève ainsi son discours masculiniste qui présente le pouvoir féminin comme une menace à anéantir pour sauver rien moins que la civilisation.

Machines féminines et féminisantes

Pour finir, ce propos masculiniste et misogyne se retrouve également au sein du discours technophobe tenu par le film. En articulant ainsi peur du féminin et peur de la modernité technologique, Oblivion s’inscrit dans la lignée de nombreux films de SF contemporains, que Charles-Antoine Courcoux a analysé de manière lumineuse dans ses articles[14] (comme exemples de films participant de cette tendance, il cite entre autres The Matrix (1999), la série Star Wars (1999, 2002, 2005), Cast Away (2000), Terminator 3 : The Rise of the Machines (2003), The Last Samouraï (2003), I, Robot (2004) ou encore Spiderman 2 (2004)).

Comme dans I Robot, la machine toute puissante qui menace d’asservir le monde se manifeste sous les traits d’une femme. Ici, il s’agit de Sally, la « patronne » de Jack.

En faisant exploser le Tet avec son pote Malcolm, Jack se révolte donc à la fois contre le pouvoir des femmes et le pouvoir des machines, les deux étant intimement liés dans le film.

Le Tet ressemble d’ailleurs à un immense utérus renfermant des milliers de clones de Jack et de Vika, tels des foetus en gestation dans une sorte de liquide amniotique[15].

Ces images ne sont pas sans rappeler celles d’un film comme Matrix, où le monde hors de la Matrice est une sorte d’univers sombre et aqueux, rempli de bulbes placentaires dans lesquels les machines « cultivent » des humains. Et cette ressemblance est loin d’être anecdotique, puisque l’enjeu est le même pour les héros de ces deux films[16]. Dans Matrix, Neo (Keanu Reeves) doit lutter pour sauver son individualité contre la menace d’indifférenciation incarnée par Smith, « élément standardisé qui se démultiplie à volonté ». Comme le dit Courcoux, « son existence d’homme libre, Neo la doit à son combat contre cette « attaque des clones », un combat qui, à sa manière, est aussi celui de l’affirmation de sa singularité masculine, une lutte de l’original contre le copiable (…), du Neo anagramme de one à l’encontre de Smith, le nom le plus commun aux Etats-Unis (1% de la population) »[17]. Si ce combat que l’humain mène contre les machines pour sauvegarder son individualité prend ainsi une tournure misogyne (le combat de l’homme contre le féminin), c’est parce que notre « conception occidentale de la masculinité moderne réside justement dans la capacité du mâle à se singulariser, stratégie individualiste qui prend [entre autres] sa source (…) dans le préjugé profondément enraciné selon lequel l’homme est seul capable de créer et de produire, alors que les femmes sont, comme les machines, condamnées à procréer et à reproduire ». Cette manière de faire de la création une prérogative masculine est sûrement en grande partie héritée de la « dichotomie traditionnelle entre la sphère privée féminine (lieu de la reproduction) et la sphère publique masculine (lieu de la production) »[18].

On retrouve exactement le même schéma dans Oblivion, où une puissance à la fois technologique et féminine menace l’individualité et la virilité du héros, en le réduisant à un clone parmi d’autres et soumis aux ordres des femmes. Lorsque Jack se bat contre un autre de ses clones, il ne combat donc pas que son aliénation de soldat, mais également le processus d’indifférenciation dont il est l’objet.

Pour se libérer de cette menace, le héros masculin devra donc tuer Sally la femme-machine. Par là, le héros retrouve à la fois son individualité et sa virilité. Son individualité, parce qu’il est le seul de tous les clones à se retourner contre la puissance asservissante de la machine. Il se différencie ainsi de la masse des autres clones continuant d’obéir aux ordres. Le film va même jusqu’à suggérer que par cet acte, le clone de Jack redevient en quelque sorte Jack lui-même, l’original, grâce à un montage en parallèle qui juxtapose la mission suicide du clone avec la mission de reconnaissance du « vrai » Jack 60 ans plus tôt. En redevenant le Jack original, le clone peut ainsi accomplir ce que Jack aurait dû faire (mais qu’il n’a pas fait car il n’était pas assez méfiant vis-à-vis de la femme-machine) : exterminer Sally et la menace qu’elle représente. Et comme je l’ai dit, cette reconquête de son individualité est indissociablement pour Jack une reconquête de sa virilité, puisque cette mission suicide se fait dans une ambiance de compagnonnage masculin et consiste à mépriser héroïquement la mort.

Drones, kamikazes et virilité guerrière

Il est d’ailleurs intéressant que cet acte viril prenne la forme d’un « attentat suicide »[19]. En sacrifiant ainsi sa vie au combat tel un kamikaze, le héros exorcise la menace que font peser les drones sur les valeurs militaires, en adoptant une pratique qui lui est totalement opposée sur le spectre des techniques de guerre. Grégoire Chamayou a approfondi cette opposition entre drones et kamikazes dans un chapitre de son livre Théorie du drone :

Le philosophe Walter Benjamin a réfléchi sur les drones, sur les avions radiocommandés que les penseurs militaires du milieu des années 1930 imaginaient déjà. Cet exemple lui servait à illustrer la différence entre ce qu’il appelle la « première technique », remontant à l’art de la préhistoire, et la « seconde technique », caractéristique des industries modernes. Ce qui les distinguait à ses yeux était moins l’infériorité ou l’archaïsme de l’une par rapport à l’autre que leur « différence de tendance » : « La première engageant l’homme autant que possible, la seconde le moins possible. L’exploit de la première, si l’on ose dire, est le sacrifice humain ; celui de la seconde s’annoncerait dans l’avion sans pilote dirigé à distance par ondes hertziennes »[20].

D’un côté, les techniques du sacrifice ; de l’autre, celles du jeu. D’un côté, l’engagement intégral ; de l’autre, le désengagement total. D’un côté, la singularité d’un acte vivant ; de l’autre, la reproductibilité indéfinie d’un geste mécanique : « Une fois pour toutes — ce fut la devise de la première technique (soit la faute irréparable, soit le sacrifice de la vie éternellement exemplaire). Une fois n’est rien — c’est la devise de la seconde technique (dont l’objet est de reprendre, en les variant inlassablement, ses expériences) »[21]. D’un côté, le kamikaze, ou l’auteur d’attentat-suicide, qui s’abîme une fois pour toutes en une seule explosion ; de l’autre, le drone, qui lance ses missiles à répétition comme si de rien n’était.

Alors que le kamikaze implique la fusion complète du corps du combattant avec son arme, le drone assure leur séparation radicale. Kamikaze : mon corps est une arme. Drone : mon arme est sans corps. Le premier implique la mort de l’agent. Le second l’exclut de façon absolue. Les kamikazes sont les hommes de la mort certaine. Les pilotes de drone sont les hommes de la mort impossible. En ce sens, ils représentent deux pôles opposés sur le spectre de l’exposition à la mort. Entre les deux, il y a les combattants classiques, les hommes de la mort risquée.[22]

Si sa glorification finale du kamikaze permet au film d’exorciser la menace de féminisation que représentent les drones, elle n’est pas sans poser problème puisque, comme le montre Chamayou, le kamikaze est également une figure de repoussoir dans l’imaginaire militaire américain.

On retrouve aujourd’hui cet antagonisme du kamikaze et de la télécommande. Attentats-suicides contre attentats fantômes. Cette polarité est d’abord économique. Elle oppose ceux qui possèdent le capital et la technologie à ceux qui n’ont plus, pour combattre, que leurs corps. A ces deux régimes matériels et tactiques correspondent cependant aussi deux régimes éthiques — éthique du sacrifice héroïque d’un côté, éthique de l’autopréservation vitale de l’autre. (…)

Richard Cohen, éditorialiste au Washington Post, a livré son point de vue : « Pour ce qui est des combattants talibans, non seulement ils ne chérissent pas la vie, mais ils la gaspillent gratuitement dans des attentats-suicides. Il est difficile d’imaginer un kamikaze américain »[23]. Il insiste : « Un kamikaze américain, ça n’existe pas. Nous n’exaltons pas les auteurs d’attentats-suicides, nous ne faisons pas parader leurs enfants devant les caméras de télévision pour que d’autres enfants les jalousent d’avoir un parent mort. Pour nous, c’est gênant. Ça nous glace. C’est franchement répugnant. » Et d’ajouter, complaisant : « Mais peut-être nous sommes-nous mis à trop chérir la vie »[24].[25]

Comme le commente immédiatement Chamayou, cette vie que « nous chérissons trop » n’est évidemment pas la vie « en général », mais « notre » vie : « La vie, ici, ne saurait se nier elle-même. Et pour cause : elle ne nie que celle des autres »[26]…

A partir de là, si « le cas du kamikaze américain est inconcevable », comme Oblivion s’y prend-il pour assumer jusqu’au bout une telle figure ? Tout simplement en inventant un kamikaze qui survit à son attentat suicide ! En effet, si le Jack que nous suivons depuis le début du film se fait bel et bien exploser avec le Tet et ses drones, un de ses clones prendra la relève. On le verra ainsi revenir à la maison et retrouver femme et enfant, comme si c’était le même Jack qui s’était sacrifié héroïquement au combat et qui revenait ensuite au bercail goûter au repos du guerrier. Pour résoudre la contradiction dans laquelle l’a conduit la glorification du kamikaze comme antidote au drone, le film invente donc une figure impossible, celle du kamikaze immortel, qui réunit ces « deux pôles opposés sur le spectre de l’exposition à la mort » que sont le drone et le kamikaze selon Chamayou.

Coucou me revoilou ! En fait j’t’explique : je suis lui, donc je suis moi tu vois, donc jsuis pas mort. Mortel hein ?

Coucou me revoilou ! En fait j’t’explique : je suis lui, donc je suis moi tu vois, donc jsuis pas mort. Mortel hein ?

Comme je l’ai déjà dit, cette métamorphose du réparateur de drones en kamikaze que met en scène Oblivion est une manière de réaffirmer l’importance des valeurs viriles menacées par une technologie qui tend à transformer les soldats en employés de bureau. Comme le fait remarquer Chamayou, il n’est pas anodin que l’introduction des drones dans l’armée américaine ait rencontré des résistances de la part des militaires eux-mêmes, ou du moins de certains d’entre eux :

Symptôme révélateur, les critiques les plus virulentes des drones ne vinrent pas d’abord d’indécrottables pacifistes, mais furent formulées par les pilotes de l’Air Force, au nom de la préservation de leurs valeurs guerrières traditionnelles. Aujourd’hui, ces chevaliers du ciel déchus, derniers représentants d’une caste militaire sur le déclin, entonnent à la guitare des chants vengeurs contre leur concurrent mécanique. Le groupe « Dos Gringos », un « duo de pilotes de combat faisant revivre le genre traditionnel du chant de pilotes », a ainsi composé ce requiem : « Ils ont abattu le Predator / ça en fait déjà un de moins pour moi / Il ont abattu le Predator et mon cœur s’emplit de joie / Ils ont abattus le Predator / Je me demande ce que ça lui fait dans sa tête / à l’opérateur qui a perdu son joujou à roulettes / Il doit se sentir tellement impuissant / Pauvre bébé phoque qu’on tabasse jusqu’au sang ».

Malgré leurs bravades, les pilotes ont perdu. Top Gun est mort, et le lieutenant Maverick, qui se savait déjà depuis un petit moment sur siège éjectable, est en train de finir de s’abîmer définitivement dans les airs au profit d’un autre genre de personnage, bien moins facile à idéaliser sans doute.

Pour dire « avion sans équipage », l’anglais a une expression intraduisible : « unmanned aerial vehicle ». Le péril associé est bien de devenir « unmanned » à tous les sens du terme – littéralement « des-hommé », mais aussi dévirilisé, voire émasculé. C’est aussi la raison pour laquelle les officiers de l’Air Force ont d’abord tant résisté à la généralisation des drones, qui menaçait bien sûr au premier chef leur emploi, leur qualification professionnelle et leur position institutionnelle, mais aussi, et peut-être plus fondamentalement, leur prestige viril, en grande partie lié à la prise de risques.[27]

Le développement exponentiel de cette nouvelle technologie dans l’armée (le nombre de patrouilles de drones armés américains a augmenté de 1200% entre 2005 et 2011 et on forme aujourd’hui aux Etats-Unis davantage d’opérateurs de drones que de pilotes d’avions de combat et de bombardier réunis[28]) entraine ce que Chamayou appelle une « crise dans l’ethos militaire », c’est-à-dire une crise dans les valeurs guerrières traditionnelles.

L’ethos militaire traditionnel avait ses vertus cardinales : courage, sacrifice, héroïsme… Ces « valeurs » avaient une fonction idéologique claire. Rendre la boucherie acceptable – mieux, glorieuse. Et les généraux ne s’en cachaient pas : « Il faut trouver un moyen de conduire les gens à la mort, sinon, il n’y a plus de guerre possible ; et ce moyen je le connais ; il est dans l’esprit de sacrifice, et non ailleurs »[29].

Etre « prêt à mourir » apparaissait aussi, dans ces conceptions, comme l’un des principaux facteurs de la victoire, le cœur de ce que Clausewitz avait appelé la « force morale ». C’était là un horizon indépassable : « Nous ne devons pas oublier que notre mission est de tuer en nous faisant tuer. C’est un point sur lequel nous ne devons jamais fermer les yeux. Faire la guerre en tuant sans se faire tuer, est une chimère ; faire la guerre en se faisant tuer sans tuer soi-même est une ineptie. Il faut donc savoir tuer, tout en étant prêt à périr soi-même. L’homme qui s’est voué à la mort est terrible »[30]. (…)

Mais qu’advient-il lorsque tout cela n’est plus nécessaire ? Lorsqu’on n’a plus besoin d’exposer ses forces vivantes afin d’infliger des pertes à l’ennemi ? La dialectique du sacrifice se dissout alors en impératif d’autoconservation simple. Avec cette conséquence que l’héroïsme, et le courage avec lui, deviennent impossible. (…)

Le problème (…), c’est que, considéré au prisme des valeurs traditionnelles, tuer par le drone, écrabouiller l’ennemi sans jamais risquer sa peau, apparaît toujours comme le summum de la lâcheté et du déshonneur.[31]

Pour remédier à cette menace pesant sur les valeurs guerrières traditionnelles tout en continuant à « droniser » l’armée américaine, des idéologues pro-drones se livrent à une « vaste opération de redéfinition des vertus guerrières » qui consiste, comme le résume Chamayou, à « conserver les mots » mais en « changeant leur sens » :

Le Pentagone étudiait, en septembre 2012, l’opportunité de décerner des médailles militaires aux opérateurs de drones. Tout le problème était bien sûr de savoir en quoi ceux-ci pourraient bien les mériter, sachant que de telles décorations sont censées récompenser la bravoure au combat. Mais après tout, qu’est-ce que la bravoure ? Tout dépend de la définition qu’on en donne. (…)

Le colonel Eric Mathewson, pilote de drone émérite, a livré son interprétation personnelle de cette notion : « La bravoure, pour moi, cela ne veut pas dire que vous risquez votre vie. La bravoure, c’est faire ce qui est juste. La bravoure concerne vos motivations et les fins que vous visez. C’est faire ce qui est juste pour des raisons justes. C’est ça, pour moi, la bravoure ». Avec ce genre de « définition » à la fois hors sujet, tautologique et réduite à une justification (…) des moyens par les fins, le moins que l’on puisse dire est qu’on est pas très avancé.

Luther Turner, un colonel à la retraite ayant piloté des avions de combat puis des drones en fin de carrière, en suggère une autre, qui permet déjà d’y voir un peu plus clair : « Je crois fermement qu’il faut de la bravoure pour piloter un drone, en particulier quand il vous est demandé d’ôter la vie à quelqu’un. Dans certains cas, vous voyez la chose se dérouler en direct et en couleurs ».

Il faut du courage pour être un assassin. L’idée est en tout cas qu’il y aurait une forme de bravoure liée au fait de tuer, et de tuer en en percevant graphiquement les effets. Un effort sur soi-même est requis afin de surmonter sa répugnance initiale à le faire et à le voir, et peut-être surtout à se voir soi-même en train de le faire.

Si l’on condense les propos de ces deux pilotes de drones, on en arrive à cette idée qu’il peut être valeureux de parvenir à faire quelque chose qui vous apparaît d’abord comme répugnant, non valeureux, à condition de le faire par devoir, au nom de fins supérieures, bonnes et justes en elles-mêmes. Une autre manière de le dire, c’est que la bravoure consiste ici à faire le sale travail.

A ceux qui s’insurgeaient contre une telle perversion du vocabulaire, dénonçant un retournement orwellien du sens des mots, l’œuvre d’une novlangue militaire qui se mettait à appeler « bravoure » ce que des siècles avaient toujours appelé couardise ou ignominie – tuer sans jamais risquer sa peau –, on pouvait répondre : « Je ne crois pas que les pilotes soient réellement « en sécurité ». Wired et NPR rapportent que les pilotes sont soumis à de hauts niveaux de stress et de syndromes de stress post-traumatiques qui pèsent sur leur vie de famille. Les soldats sont en sécurité pour ce qui est des menaces physiques et de la mort, mais pas des blessures psychologiques, qui, elles, ne s’effacent pas ».

(…) Si les opérateurs de drones ne sont pas « braves » au sens classique où ils exposent leur vie physique au combat, ils le seraient en revanche du fait qu’ils y exposent indirectement leur vie psychique (…). Cette redéfinition, en déplaçant l’objet du sacrifice du physique au mental, permettrait de restituer aux opérateurs de drones leur part, devenue introuvable, d’héroïsme. C’est l’invention tendancielle d’une nouvelle vertu militaire, l’héroïsme purement psychique. »[32]

Avant de démonter complètement ce mensonge selon lequel les opérateurs de drone seraient exposés à des risques de « stress post-traumatique », Chamayou note au passage le scandale que constitue cette utilisation du thème des soldats victimes de la violence qu’on les oblige à commettre. En effet, ce thème a émergé « au début du XXème siècle, en réaction à la grande boucherie de 14-18, dans les discours pacifistes et féministes, comme un motif central d’une critique de l’institution militaire ». La récupération militariste qu’en font les idéologues pro-drones en apparait ainsi que d’autant plus scandaleuse. Comme le résume Chamayou :

Là où la mise en évidence des blessures psychiques des soldats visait jadis à contester leur enrôlement forcé par la violence d’Etat, celle-ci sert désormais à restituer à cette forme de violence unilatérale une coloration éthico-héroïque par ailleurs introuvable.[33]

On retrouve à mon avis ce genre de tentative de faire passer l’opérateur de drone pour un soldat courageux et exposé au danger dans un film comme After Earth, où le soldat Will Smith en bave pendant 1h30 derrière son écran d’ordinateur à piloter son drone de fils… (sur ce film, voir ici). Alors que le discours d’After Earth lorgne donc plutôt vers celui des idéologues pro-drones, Oblivion fait au contraire écho aux critiques des militaires américains craignant la disparition de leur prestige viril. Si ces deux positions s’opposent en ce que l’une est pro-drones et l’autre anti-drones, un souci commun les réunit : sauver la virilité guerrière. Si Oblivion est plutôt anti-impéraliste, il n’en reste donc pas moins profondément viriliste et militariste.

Le retour à l’Ordre Naturel

En neutralisant la menace représentée par le pouvoir féminin-technologique, Jack restaure l’Ordre Naturel qui avait été temporairement bouleversé.

Cet Ordre Naturel est d’abord un monde débarrassé des machines où la nature a repris ses droits. C’est le petit oasis de verdure dans lequel Jack a bâti sa cabane, qui fonctionne à l’énergie éolienne mais dans laquelle il y a quand même un frigo (parce qu’on peut pas vivre sans frigo, non, ça c’est pas possible), et où Julia cultive son potager. Ce lieu s’oppose au bunker sans vie du temps où Jack était sous le règne des femmes et des machines. Ici, pas de technologie menaçante, juste une platine vinyle comme au bon vieux temps (car, en effet, le film identifie dans cette conclusion ordre naturel et ordre traditionnel)[34].

Mais cette Nature et ces traditions avec lesquels Jack renoue à la fin ne consistent pas seulement à écouter des vinyles dans une cabane au bord d’un lac : elles concernent également les rapports entre les sexes. L’Ordre Naturel rétablit par Jack et valorisé par le film est en effet ce merveilleux hétéro-patriarcat au sein duquel hommes et femmes coulent de jours heureux et vivent en harmonie depuis la nuit des temps… Patriarcat où l’homme a retrouvé sa virilité (grâce à ses actes de bravoure qu’a parachevé son sacrifice héroïque ultime) et où la femme est soumise et réduite à ses rôles d’épouse et de mère (situation inverse de celle que vivait Jack lorsqu’il était dominé par Vika dans son couple et sous les ordres des femmes dans son travail).

Hétéro-patriarcat de surcroît, dans la mesure où le film pose au fondement de cet Ordre une hétérosexualité naturalisée. Alors que le couplage de Jack et Vika par les machines était totalement stérile sur le plan reproductif, l’attirance réciproque et naturelle entre Jack et Julia donne un bébé dès le premier coït (le miracle de l’Amour…). Comme le leur faisait répéter Sally quotidiennement, Jack et Vika étaient avant tout une « équipe efficace ». Au contraire, Jack et Julia sont un couple naturel, et donc fécond. Cette hétérosexualité-naturelle-parce-que-donnant-la-vie est ainsi opposée à l’autosuffisance féminine incarnée par le Tet, puissance technologique monstrueuse qui produisait des bébés éprouvette à la chaîne. Tout ça c’était pas naturel, et comme toutes les choses pas naturelles, c’est très dangereux. Parce qu’on ne peut pas se passer de l’homme pour faire un bébé, ah ça non. La seule reproduction naturelle, c’est l’homme qui éjacule dans la femme, un point c’est tout…

La preuve que cet Ordre Naturel est voué à perdurer est livrée par le film dans sa dernière scène : la petite fille de Jack est en train de jouer tranquillement à côté de sa maison, et voit arriver au loin un petit garçon de son âge qui lui fait coucou de la main. Cet échange de regard annonce les retrouvailles entre Julia et Jack, qui a parcouru infatigablement le monde pour sa bien-aimée. Ces deux enfants ont à peine trois ans, mais le film les montre déjà comme un couple hétérosexuel en puissance, comme l’avenir de l’humanité, avec chacun bien à sa place (la fille à la maison et le garçon dans le monde).

Un garçon + une fille = Amour = bébé… La première Loi de la Nature.

Un garçon + une fille = Amour = bébé… La première Loi de la Nature.

Dommage donc que ce film assez critique vis-à-vis de l’impérialisme américain et de sa « stratégie » militaire se révèle aussi profondément misogyne, masculiniste, hétérosexiste et viriliste. Et en ce sens, Jack Harper est bel et bien le cousin du futur de Jack Reacher…

Paul Rigouste

[2] Libération : «Si Oblivion s’étire un peu inutilement dans quelques pompeuses circonvolutions mélos et des accès plus remuants sans grand relief, on ressent combien ces détours relèvent plus de la stricte application d’un cahier des charges de blockbuster que du profond désir du réalisateur, qui semble tendre, lui, plutôt vers une désincarnation totale de tels enjeux. Du film, cette pente désaffectée constitue à la fois la limite à la complète séduction et l’assez intrigante étrangeté. Comme c’était déjà le cas il y a peu dans Looper, autre récente composition de science-fiction ambitieuse, le champ d’exploration d’Oblivion se veut moins futuriste que mental, et le territoire qu’y travaille la fiction n’est pas tant cet avenir au décorum postapocalyptique que celui ramifié, ondoyant et hypercapillarisé de la mémoire, qui du film innerve secrètement tous les ressorts. C’est de ce magma de souvenirs, ici répliqués et à demi-effacés, que jaillit le tour le plus troublant réservé par Oblivion : quand, dans un sursaut reviviscent de son intrigue, soudain se fait jour la mélancolie d’un clone » (http://next.liberation.fr/cinema/2013/04/09/espace-en-voie-de-disparition_894903).

Les Inrocks : « Mais c’est à sa marge que le film intrigue enfin, lorsqu’il installe une tension mélodramatique entre ses trois survivants aux identités flottantes, tous liés par de vieux désirs refoulés et la conscience d’avoir été réunis ailleurs, dans une autre vie. C’est moins sa pente spectaculaire qui captive dès lors que ce suspens sentimental et mémoriel tissé au cœur d’un triangle amoureux, où chacun tente de se souvenir ce qu’il fut pour l’autre et de recomposer les strates de sa mémoire manquante. Une quête existentielle que troublent encore un peu plus la beauté plastique et l’opacité naturelle de ses acteurs, filmés comme des clones défaillants dans cette relecture du concept de Total Recall de Paul Verhoeven d’où émerge une belle étrangeté. » (http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/oblivion-spectaculaire-mais-previsible/)

[3] Grégoire Chamayou, Théorie du drone, p. 102-104

[5] « Oblivion » peut aussi signifier « destruction », « amnésie » ou « inconscience ». On retrouve aussi ces autres sens dans le film, puisque le héros a perdu la mémoire (il a subi plus exactement un « brainwashing »), la Terre a subi une série de catastrophes destructrices, et les nouveaux habitants sont inconscients de la réalité du nouveau système politique en place.

[6] “Then out spake brave Horatius, the Captain of the Gate: « To every man upon this earth, death cometh soon or late. And how can man die better than facing fearful odds, for the ashes of his fathers, and the temples of his Gods.” (tiré de Lays of Ancient Rome de Thomas Babington Macaulay)

[7] Comme le dit Grégoire Chamayou, la question n’est pas tant «est-ce que les militaires utilisant ces nouvelles technologies savent qu’ils tuent ? » puisqu’il est évident qu’ils le savent, mais plutôt : « à partir de quel savoir le savent-ils ? En quoi cette technique produit-elle une forme d’expérience spécifique de l’homicide ? ». Pour lui, « Il y a des effets d’amortisseur moral : on voit juste assez pour tuer, mais pas tout : ni le visage, ni les yeux. Surtout, on ne se voit jamais dans le regard de l’autre. C’est une expérience disloquée, hémiplégique. Les opérateurs cloisonnent, ils tuent la journée et rentrent à la maison le soir » (http://www.liberation.fr/monde/2013/05/19/la-guerre-devient-un-teletravail-pour-employes-de-bureau_904153).

Certes, Jack n’est pas à proprement parler un pilote ou un opérateur de drones, puisqu’il se contente de les réparer, mais il me semble que le film pointe du doigt un même « effet d’amortisseur moral », au sens où Jack maintient en état de fonctionnement des armes redoutables, mais en ne voyant que « de loin » les victimes de ces armes.

[8] Il est peut-être possible de voir dans cette scène une mise en garde vis-à-vis d’une autre dérive de l’utilisation des drones que dénonce Chamayou : « Autre principe du droit : on ne peut cibler directement que des combattants. Mais lorsqu’on remplace les troupes au sol par des drones, il n’y a plus de combat. A quoi peut-on reconnaître, depuis le ciel, la silhouette d’un combattant sans combat ? De fait, la plupart des frappes de drones visent des individus inconnus, que leur « forme de vie » signale comme des « militants » potentiels, soupçonnés d’appartenir à une organisation hostile. On ne combat plus l’ennemi, on le tire comme un lapin. Sur le plan du droit, on glisse de la catégorie de combattants à celle, très élastique, de militants présumés. Cela revient à légaliser les exécutions extrajudiciaires. » (http://www.telerama.fr/monde/un-drone-ca-ne-fait-pas-de-prisonniers-gregoire-chamayou-chercheur-au-cnrs,97456.php)

[12] En plus de la dimension phallique de son architecture (qui s’oppose au Tet triangulaire), l’Empire State Building fonctionne aussi comme une référence à King Kong, lourdement appuyée par la présence récurrente du gorille en peluche (d’abord en haut de la tour, puis dans les mains de la petite fille du héros à la fin). Le King Kong ici, c’est Jack, ce gros costaud qui lutte contre l’aviation impérialiste et qui sauve la belle femme amoureuse de la bête.

[14] Voir notamment « Des machines et des hommes. D’une peur de la modernité technologique déclinée au féminin » (publié le livre Les Peurs de Hollywood. Phobies sociales dans le cinéma fantastique américain), « Neo ou la matrice d’intelligibilité d’un nouveau rapport de l’homme à la technologie », ou encore « Elephant Men : la dialectique du pachyderme. Pour une visibilité du genre » (publié dans le numéro 19 de la revue Décadrages)

[15] A cela s’ajoute également la récurrence de la forme triangulaire qui évoque le sexe ou l’appareil génital féminin.

[16] Sur Matrix, voir en particulier l’article de Charles-Antoine Courcoux, « Neo ou la matrice d’intelligibilité d’un nouveau rapport de l’homme à la technologie ».

[17] « Des machines et des hommes », p. 235

[20] Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Gallimard, Paris, 1991

[23] Richard Cohen, « Obama needs more than personality to win in Afghanistan », The Washington Post, 6 octobre 2009.

[24] Richard Cohen, « Is the Afghanistan surge worth the lives that will be lost ? », The Washington Post, 8 décembre 2009

[27] Théorie du drone, p. 141-142

[28] Théorie du drone, p. 25

[29] Général Cardot, Hérésies et apostasies militaires de notre temps, 1908, p. 89, cité par François Lagrange, « Les combattants de la « mort certaine ». Les sens du sacrifice à l’horizon de la Grande Guerre », Culture et conflits, n°63, 2006, p. 63-81

[30] Dixit le général Dragomiroff, cité par le Comte P. Vassili, La Sainte Russie, Paris, Firmin-Didot, 1890, p. 134

[31] Théorie du drone, p. 138-141

[32] Théorie du drone, p. 145-148

[33] Théorie du drone, p. 148-150

[34] Un autre symbole fort de ce nouveau monde est la présence du tableau Christina’s World de Andrew Wyeth sur un des murs de la cabane. Représentant une femme qui semble vouloir atteindre une cabane désespérément, il évoque la promesse que Jack avait faite à Julia de lui construire une cabane dans laquelle illes passeraient leurs vieux jours. Mais il incarne aussi, en tant qu’œuvre d’art unique par définition, l’antithèse de la reproductibilité menaçante des machines (dont le héros cloné est lui-même une victime).

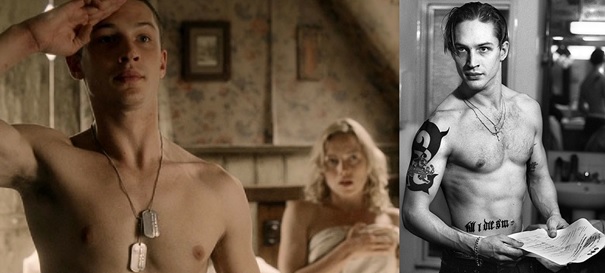

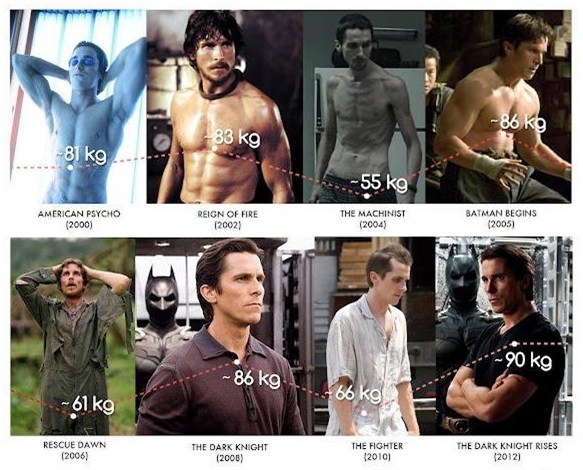

En 1999, dans The Talented Mr. Ripley

En 1999, dans The Talented Mr. Ripley En 2011 et 2013, dans Crazy Stupid Love et The Place Beyond the Pines

En 2011 et 2013, dans Crazy Stupid Love et The Place Beyond the Pines En 1991, dans Thelma et Louise

En 1991, dans Thelma et Louise En 2001 dans Band of Brothers, et en 2004

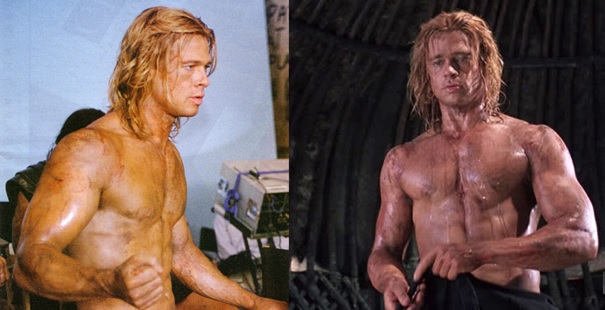

En 2001 dans Band of Brothers, et en 2004 En 2011 et 2012, dans Warrior et The Dark Knight Rises

En 2011 et 2012, dans Warrior et The Dark Knight Rises (source : http://imgur.com/IYA2t)

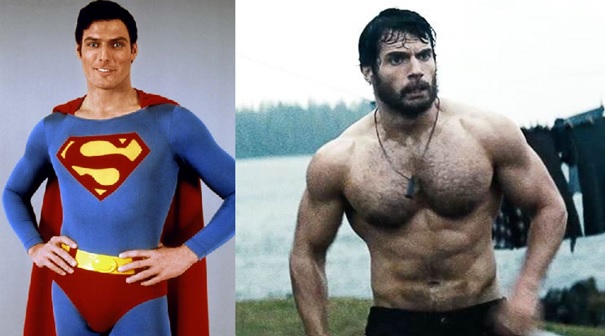

(source : http://imgur.com/IYA2t) Thor et son marteau (qui sert pas qu’à faire du bricolage)

Thor et son marteau (qui sert pas qu’à faire du bricolage) Thor réfléchit (et se dit que ouais, effectivement, Joss a peut-être pas thor…)

Thor réfléchit (et se dit que ouais, effectivement, Joss a peut-être pas thor…) Thor qui se dit « tiens, j’ai un peu chaud, si j’enlevais mon tee-shirt »

Thor qui se dit « tiens, j’ai un peu chaud, si j’enlevais mon tee-shirt » Kick-Ass 2… deux fois plus critique…

Kick-Ass 2… deux fois plus critique… Lara Croft : badass sans muscles

Lara Croft : badass sans muscles Babes in arms : violentes, mais sexy et sans muscles

Babes in arms : violentes, mais sexy et sans muscles … n’est pas…

… n’est pas… … en crise.

… en crise.

Commentaires récents